Un musée virtuel destiné aux personnes qui ont

à coeur le patrimoine maritime du Québec au temps où

le "chemin qui marche" était la voie privilégiée de communication.

Section 4La vie des gens

collection Patrimoine matanais et de la Matanie

1. Introduction

Historiquement, il fut « tout naturel » que les colons s’implantent le long des rives du Saint-Laurent du fait qu’il était souvent la seule voie d’accès vers les agglomérations humaines i.e. de la métropole au hameau voisin. Dans la recherche de plus grandes terres, certains colons obtinrent des concessions loin de Québec. Ainsi, en 1678, Noël Simard se rendit par voie terrestre à la baie St-Paul pour y défricher des terres. Bien conscient des difficultés pour s’y rendre de cette façon, il trouva plus pratique d’utiliser le canot bien que le fleuve était à plusieurs endroits, une voie difficile voire dangereuse à suivre. Finalement, il s’installa avec sa famille à Maillard, près de Petite-Rivière-St-François.

Il faut s’imaginer la hardiesse des gens pour réaliser un voyage semblable entre Québec

et ces terres dans un canot d’écorce afin d’y amener des individus et des biens essentiels.

C’était cependant le moyen le plus commode pour y arriver. Nous pouvons difficilement

imaginer un périple de la sorte par voie terrestre. Il faut suivre sur environ 70km la côte

où la grève est souvent absente ou parsemée de crans rocheux qui bloquent le passage.

Il s’écoulera environ 150 ans, soit vers les années 1830 avant qu’une route terrestre

carrossable soit ouverte entre Québec et ce territoire. Ce contexte fit en sorte qu’il s’y

développa une expertise en matière de navigation et de construction de petits bateaux

(longtemps des canots d’écorce ou de bois). Ils servirent longtemps au transport de biens

locaux vers les villages voisins. Par exemple, les cultivateurs de l’Île-aux-Coudres

devaient faire moudre leur grain sur le « continent ». Ce furent en fait les premières

formes de cabotage.

Les besoins en matière de ravitaillement et d’écoulement de biens furent donc à l’origine

du cabotage sur « le chemin qui marche ». Rapidement, il se développa un lien vers la

métropole commerciale, Québec, exigeant ainsi des bateaux de plus en plus gros et de

plus en plus fiables. Des petits canots, on utilisa des chaloupes puis des embarcations à

voile. Au cours du temps, il se développa deux types de vocation, tant sur les deux rives

du fleuve que sur ses îles habitées : les agriculteurs et les navigateurs.

Du côté de la rive sud, des postes de traite s’établissent au début du XVIIième siècle. Les Rochelais, attirés par « l’appât du gain » s’intéressent tout particulièrement au commerce des fourrures avec les « sauvages » dans la région de Matane. Qualifiés par certains historiens de contrebandiers, ils firent du troc avec les Micmacs durant plusieurs décennies. Ce n’est qu’en 1672 qu’un dénommé Mathieu D’Amours obtiendra un certificat de concession pour la seigneurie de Matane.

On y pratiquera surtout la pêche, tant dans la rivière que dans le fleuve. Plus au sud, un climat plus tempéré et des terres fertiles favorisent l’implantation d’une agriculture d’abord de subsistance puis, comme ailleurs, de commerce avec des surplus et des spécialités (pomme de terre, maïs et autre). Les besoins en ravitaillement et de diversité dans les nécessités auront tôt fait de justifier le transport par bateau de marchandise appropriée. Ainsi, plusieurs habitants de petits villages prirent comme habitude de se tourner vers le fleuve afin de trouver une voie de transport pour leurs biens. Ces besoins furent propices au développement du cabotage, tout comme sur la rive nord que sur les îles du fleuve. Au début du XIXe siècle, la navigation fluviale est dominée par de petites goélettes à voiles jaugeant moins de 100 tonneaux et mesurant de 12 à 18 mètres de long. Vers 1840, environ 60% du cabotage se fait en aval de Québec. Le cabotage « moderne » sur le fleuve était né.

Souvent, les naufrages se produisent en novembre, à la formation des glaces et au très

mauvais temps (tempêtes, giboulées, grands vents, forts courants, brouillard). À tout

moment, un radeau de jeune glace peut se frotter au bateau et ses arêtes pointues peuvent

éperonner et percer la coque. Le capitaine doit également toujours se méfier de la force

du courant associée aux marées à certains endroits du fleuve. Les brouillards de neige de

fin d’automne risquent de lui faire perdre les côtes de vue ainsi que les amers (points de

repère) tels les clochers d’église, les moulins, les maisons et diverses caractéristiques

géographiques (montagnes aux formes particulières, vallées, falaises, rivières, chutes).

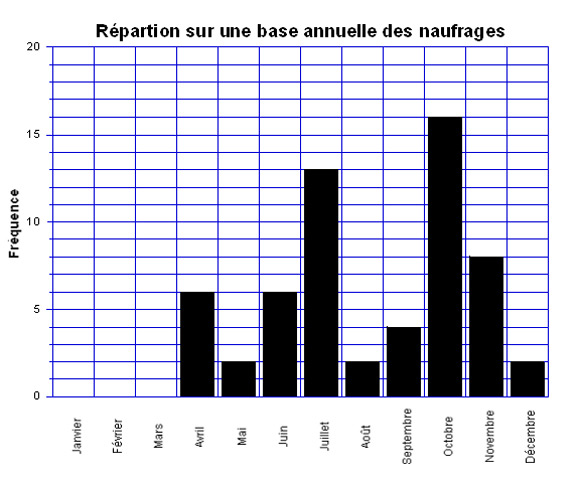

Le graphique plus bas montre la répartition des naufrages pour les caboteurs en bois en fonction du moment de l’année où ils se sont produits. Les mois d’octobre et de novembre dénombrent la plus grande quantité de naufrages avec 25 soit 43% de notre échantillonnage (nombre de cas=58). En considérant les mois de décembre (formation de glace) et d’avril (glace qui se détache des battures), période durant laquelle le fleuve présente des conditions de navigation difficiles, la proportion augmente à 33 soit 57%. La seconde période se situe en plein milieu de l’été avec un total de 19 pour les mois de juin et de juillet soit 33%. Une circulation maritime plus intense pourrait expliquer en partie cette situation.

Le mois d’octobre est particulièrement propice aux naufrages comptant à lui seul pour 16 événements (28%) soit plus de 1 naufrage sur 4. En y ajoutant les 8 du mois de novembre, le pourcentage passe à 40% i.e. 2 naufrages sur 5. Comment expliquer ce fort pourcentage?

Du point de vue climatique, notre coin de pays est en pleine période de transition et souvent empreinte de mauvaises surprises pour les marins. En effet, les grandes masses d’air chaudes du sud sont encore suffisamment puissantes pour monter jusqu’à nos latitudes. Or, les masses d’air froid provenant du nord descendent de plus en plus vers nos régions. Il s’ensuit à l’occasion une rencontre, un choc entre ces deux masses d’air dont la température, l’humidité et la densité sont fort différentes. La nature recherche constamment à équilibrer les choses.

C’est ainsi qu’en tentant de le faire entre ces deux masses d’air, il arrive assez souvent durant cette période de l’année que le choc soit fort entre les deux que cela provoque un front souvent froid, violent et une zone de tempête avec de forts vents et beaucoup de pluie, de lourdes giboulées ou des tempêtes. Celles venant du nord-est en sont un bon exemple. Sans crier gare, elles s’abattent brusquement sur ces petits caboteurs qui, par leur forme (fond plat et leur chargement souvent à « ras-bord ») et, forcément, leur manque de manoeuvrabilité, deviennent une cible facile pour ce fleuve qui se déchaîne face à l’insistance tenace de ces mauvaises conditions climatiques.

Même à cette période, la neige peut effectivement se mettre de la partie et provoquer une perte de vue des amers, ce qui n’aide pas la cause du capitaine et des marins. En avançant dans la saison, des radeaux de glace se forment sur le fleuve et sont de plus en plus épais. Ils deviennent un danger encore plus grand pour ces coques de bois devenues soudainement « frêles ».

Aujourd’hui, les nouvelles technologies nous permettent de détecter un autre phénomène qui n’était pas facile à prévoir à l’époque, celui de la formation et du trajet suivi par les tempêtes tropicales et les ouragans.

Ce sont d’abord de faibles dépressions atmosphériques qui prennent naissance au large de l’Afrique et qui traversent l’atlantique d’est en ouest tout en se chargeant d’humidité et d’énergie. Près des côtes de l’Amérique (incluant les Antilles), elles deviennent des tempêtes tropicales et même des ouragans. Souvent, elles restent au large des côtes mais elles ont à l’occasion une trajectoire plus à l’ouest et touchent la côte du continent. Nous n’avons qu’à nous rappeler de SANDY et de l’ouragan KATRINA pour nous donner une idée des ravages que peuvent engendrer certains de ces ouragans.

Lorsque ces immenses dépressions atmosphériques touchent terre, elles bifurquent la plupart du temps vers le nord, puis le nord-est i.e. vers notre coin de pays. Notons qu'elles perdent de leur intensité, n’étant plus alimentés en énergie et en humidité par l’eau. Lorsqu’elles arrivent à nos latitudes, elles ne sont plus que des tempêtes « ordinaires ». Or, à quelques occasions, elles sont tellement grosses lorsqu’elles touchent terre dans le sud qu’elles conservent plus longtemps une force de frappe tant et si bien que, lorsqu’elles arrivent à nos portes, elles provoquent de fortes tempêtes notamment au-dessus du fleuve. Il n’y a pas toujours naufrage mais combien de récits démontrent que des caboteurs ont souvent été « délestés » d’une partie de leur cargaison. Plusieurs se cachaient dans les baies pour se protéger mais d’autres n’y parvenaient pas.

Il faut aussi souligner que quelques fortes dépressions venant du sud-ouest du continent américain peuvent causer des tempêtes dangereuses, surtout lorsqu’elles se chargent en énergie et en humidité au-dessus des Grands Lacs. Là, leur intensité augmente et elles se manifestent concrètement par des orages, de forts vents et de bonnes quantités de précipitations sur nos régions.

Dans d’autres cas, il est encore possible de jouir de temps calme et de belles journées ensoleillées et chaudes alors que la température du fleuve se refroidit graduellement. Par matins calmes, la différence de température entre l’air et l’eau peut facilement créer des nuages de basse altitude i.e. du brouillard, des bancs de brume qui prennent parfois du temps à se dissiper, surtout en fin d’été ou en début d’automne. Dans ce cas, les dangers de collision ou d’échouage sont très grands.

Ainsi, pour des caboteurs qui voyagent près des littoraux, surtout pour ceux qui ne possédaient pas d’équipements technologiques modernes, ces dangers étaient beaucoup plus présents que durant toute autre période de l’année.

Examinons maintenant dans une perspective historique et géographique pourquoi le fleuve St-Laurent a rapidement été qualifié de cours d’eau dangereux à naviguer.

Dès le début de la colonisation, le St-Laurent fit ses premières victimes parmi la population. Par exemple, les époux Gagné, partis en canot de St-Joachim en 1735 se noyèrent, surpris par le mauvais temps. Auparavant, il va sans dire que les Premières Nations auront aussi eu leur part de malheur en ce sens mais, aucun document ne permet de l’affirmer. Notre fleuve ne tarda pas à se faire une réputation féroce auprès de ces braves marins qui osaient défier son calme trompeur.

Même si le moyen de transport a grossi avec le temps i.e. du canot au bateau, il n’en demeure pas moins que les caboteurs à rame ou à voile (sloop, goélette, senau (?), brigantin, barquetin et barque) étaient mal armés pour affronter les sautes d’humeur du climat et de la mer, sans compter une géographie de ses côtes peu invitantes parsemées de récifs. Ajoutons la présence de hauts fonds dispersés tout le long de son cours, les courants et les glaces. Les drames humains ne faisaient que commencer.

Du milieu du XIXe au premier quart du XXe siècle, la circulation maritime grandissante devenait une source d’inquiétude pour les capitaines de caboteurs. À titre d’exemple, comme le fleuve Saint-Laurent constitue la voie principale qu'empruntaient les « cageux », les navigateurs devaient continuellement se méfier de l’ampleur des cages appelés parfois « champs de bois » et des billots à la dérive. En effet, des plançons flottants risquaient de défoncer la coque et donc, de causer des voies d'eau à la goélette. Ce genre d'incident arriva à Joseph Marcotte, de Chambly. Le 8 mai 1840, la goélette LA SOPHIE remonte le Richelieu et heurte un plançon invisible à la surface de l'eau. Le contact occasionne une voie d'eau et la cale de la goélette se remplit de trois pieds d'eau. La cargaison de sel est alors submergée. Éloi Perron raconte aussi qu’un soir de brume, vers le milieu des années 1930, le H. C. MARCHAND a sauté l’estacade d’une cage et s’est retrouvé pris dans l’immense surface pleine de billes de bois. Ce n’est que le lendemain matin que le capitaine du remorqueur s’aperçut de la position plutôt inusitée du caboteur!

Fait à noter, si les marins n'arrivaient pas à contrôler une voie d'eau, le navigateur tentait alors d'atteindre la rive et s'y échouait volontairement afin de tenter de sauver la cargaison, ce qu’ils ne réussissaient pas toujours à faire. (Gaudreau, S., 1990)

Plusieurs autres événements dramatiques se sont produits au travers les années et ce, un peu partout dans le cours du fleuve. Compte tenu du nombre grandissant, de la taille des bateaux et des difficultés à surmonter lors de la navigation sur le St-Laurent, les pertes (corps et biens) devenaient plus importantes et parfois énigmatiques.

Le 28 octobre 1934, le ST ROI DAVID, un caboteur de 88 tonneaux sombre lors d’une tempête à environ 10 milles de Pointe-à-la-Chasse, emportant avec lui les 6 marins qui étaient à bord. L’épave est retrouvée quelques jours plus tard dans la baie de Sept-Îles. Le cas du CRANE ISLAND du Capitaine Léo Bernier de l’Île-aux-Grues en est un autre exemple : le 22 juillet 1939, il fut harponné par le vraquier KIRISHIMA MARU en face de St-Jean-Deschaillons. Sa coque d’acier a littéralement sectionné en deux la coque en bois du caboteur.

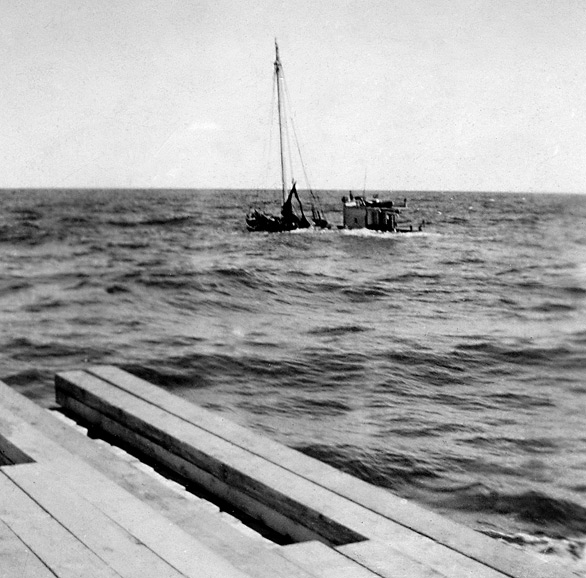

Citons enfin le cas énigmatique du COOPERATIVE TRANSPORT. Le 8 novembre 1959, ce petit caboteur de moins de 50’ de longueur qui transportait de la marchandise entre Québec et Charlevoix essuya en soirée froide une forte tempête avec vents sud-ouest près des battures de Cap-aux-Rets, un endroit redouté par les marins lors de grosses mers. Au lendemain de cette tempête, le caboteur fut aperçu sur les battures près de Petite-Rivière-St-François, à première vue intact. Or, il n’y avait personne à son bord. Selon le capitaine Laurent Tremblay, le fait que l’eau n’était pas entré dans la timonerie porte à croire qu’ils ont abandonné le navire ou « passé » par-dessus bord en tentant des manœuvres pour alléger le caboteur. On a espéré les trouver sains et sauf mais peu après, leurs corps ont été découverts inertes, près de la rive. Les trois membres d’équipage, pourtant expérimentés, y trouvèrent donc la mort. On retrouva le capitaine, portant sa veste de secours (et ayant en sa possession tous les papiers et l’argent du bateau) près de la chaloupe de sauvetage. L’image saisissante qui suit montre le COOPÉRATIVE TRANSPORT, un peu comme un bateau-fantôme, gîtant légèrement sur tribord et ne montrant aucun indice du drame qui venait de se produire.

Le COOPÉRATIVE TRANSPORT sur les battures de Petite-Rivière-St-François

Source : Archives, Université Laval, Collection Pierre Perrault P319-D2-7

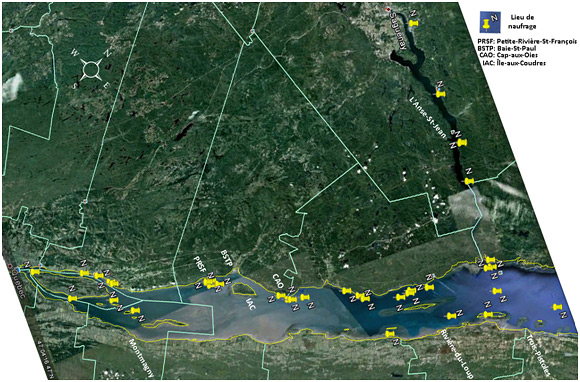

Les trois images qui suivent montrent la localisation géographique des naufrages connus entre le début des années 1930 et les années 1970 pour les caboteurs en bois à moteur. Nous avons divisé le fleuve St-Laurent en trois parties afin de bien montrer que ses caractéristiques sont différentes d’une section à l’autre. La première section est remarquable par son étroitesse en général, tant pour le fleuve lui-même que pour son chenal navigable. De plus, ce dernier a une profondeur qui dépasse rarement 13 à 15 mètres. Ici, le fleuve possède enfin des bifurcations marquées, notamment à Sorel-Tracy, le Bas-de-Champlain et à la Pointe-Platon.

Première image montrant la localisation des principaux naufrages (N) entre le Lac St-Pierre et Québec.

Modifié de : Google Earth

Dans cette section du fleuve, le nombre de naufrages connus par l’auteur pour les caboteurs en bois à moteur est de 7. La répartition géographique de ces naufrages indique une concentration près de Deschaillons-sur-St-Laurent, du côté de la rive sud. Peut-être existe-t-il un lien entre ces derniers et des particularités du fleuve à cet endroit. La voie maritime se rétrécit dans ces lieux notamment à la hauteur des rapides du Richelieu et le courant y est parfois fort.

Tremblay (2009) s’exprime ainsi dans un récit de voyage à propos de ce secteur alors qu’il naviguait sur L’ÉTOILE DU ST-LAURENT en juillet 1954 : « Il n'était pas question de passer le « Richelieu » en haut de Portneuf à contre-marée, le courant y était aussi puissant que la vitesse de la goélette et nous aurions fait du sur place. »

Manifestation du courant dans les rapides Richelieu. /

Source : Robert Desjardins

De plus, la difficulté de naviguer avec un caboteur à fond plat contribua à augmenter les risques de collision ou d’échouage à cet endroit.

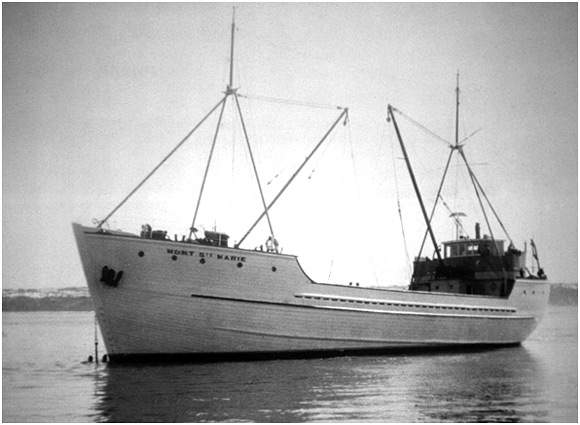

Charles Girard, prêtre, suite à un voyage sur le MONT STE-MARIE en octobre 1954 s’exprimait ainsi à propos de cette section parfois appelée la « Rivière de Montréal » : « Le chenal est assez tortueux parfois. Bien qu’il soit balisé suffisamment par les bouées lumineuses et les lumières d’alignement de terre, il faut une attention de tous les instants pour se démêler, sans commettre la moindre erreur, afin de suivre la course exacte qui varie parfois assez vite, surtout dans le détour du Cap-à-la-Roche et, aussi, éviter les abordages des navires que l’on rencontre ou qui nous dépassent ».

En ce qui a trait au naufrage dans le lac St-Pierre, l’étroitesse et la longueur du chenal navigable liées à la très faible profondeur immédiatement à l’extérieur de ce chenal provoque rapidement un échouage si on dérive quelque peu de sa course. Une grande concentration est nécessaire car le lac mesure environ 35 kilomètres dans l’axe du chenal maritime. Dans la section 2 du site consacré au fleuve, une coupe bathymétrique de ce lac montre l’étroitesse du chenal ainsi que la très faible profondeur des fonds qui le délimite de chaque côté. Déjà, une carte du géographe Joseph Bouchette en 1831 montrait la ligne à suivre dans ce lac afin d’éviter l’échouage.

Source: Archives nationales du Québec / http://id.erudit.org/iderudit/7643ac

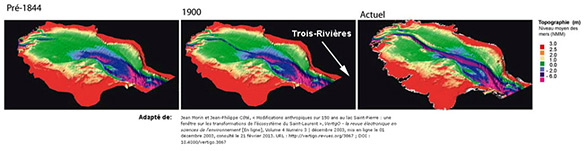

L’image qui suit montre l’évolution du chenal utilisé par les bateaux sur trois siècles (extraite de Morin et Côté, 2003). Cette vision tridimensionnelle montre le lac où le sud-ouest est à gauche et le nord-est à droite. La voie navigable « naturelle » était loin d’être évidente. Cependant, nous pouvons noter l’embryon d’un chenal du côté sud-ouest sur l’image « Pré-1844 ». Pour le creusement du chenal, les ingénieurs ont opté pour un tracé médian jusqu’à la zone plus profonde vers le nord-est. Cette dernière se situe plus du côté de la rive nord. Cette géographie des fonds nous permet de comprendre la localisation du port de Trois-Rivières à quelques kilomètres en aval. Là, la colonne d’eau est suffisamment ample pour accueillir des bateaux de tonnage moyen.

Deuxième image montrant la localisation des principaux naufrages (N) entre Québec et Trois-Pistoles environ / Modifié de : Google Earth

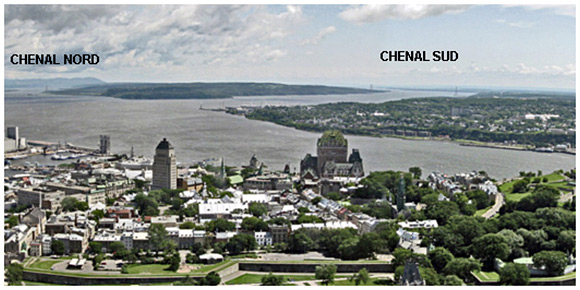

Localisation du chenal du sud et du chenal nord de l’Île d’Orléans / Source : Robert Desjardins

À partir de l’île d’Orléans, le fleuve s’élargit mais pas nécessairement le chenal navigable. Les bateaux doivent passer au sud de cette île puis bifurquer par la suite vers le nord et suivre la côte. Comme nous l’avons montré dans la section 2, il existe plusieurs hauts-fonds et la profondeur de l’eau est en général faible sur le côté sud ainsi qu’au centre du fleuve même s’il existe certains passages (chenal naturel) qu’empruntaient les caboteurs de bois de petit gabarit pour se rendre dans les villages situés de ce côté.

La deuxième image ci-haut (localisant les naufrages) couvre une section du moyen estuaire. Notons qu’autour de l’Île d’Orléans, nous trouvons une première concentration de naufrages, tant du côté du chenal nord que celui du sud, le plus important des deux. Plusieurs incidents ont été répertoriés tant sur le côté nord que celui du sud. Le chenal nord était utilisé pour les livraisons et les chargements locaux dans des villages tels Château-Richer et Beaupré. Il était peu profond (dépassant rarement 8 mètres) et assez étroit. Par mauvais temps, l’échouage et le bris de coque contre des roches à certains endroits pouvaient grandement endommager les caboteurs de bois voir les rendre inutilisables.

Du côté sud, non loin de la rive de l’île, la voie maritime est plus profonde. Elle varie de

14 à 30 mètres environ et sa largeur est un peu plus grande. Trois des quatre naufrages se

situent à proximité de la pointe nord-est de l’Île d’Orléans. Les causes sont : le mauvais

temps – là, le fleuve s’élargit de façon notable et les vagues prennent de l’ampleur - les

collisions et l’échouage. À cet endroit, nous trouvons des hauts-fonds ainsi que des

battures composées surtout de roches stratifiées qui présentent souvent une façade

composée de lamelles pouvant facilement endommager une coque de bois.

Battures à la hauteur du village de Saint-Jean / Photographie : Robert Desjardins

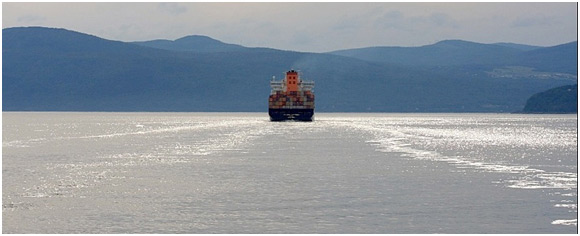

En aval de l’Île d’Orléans, le moyen estuaire s’élargit graduellement, laissant en apparence tout l’espace nécessaire pour naviguer. La voie navigable suit la rive nord passant d’une profondeur de 14 mètres environ au nord-est de l’île à près de 60 mètres en aval de l’Île-aux-Coudres.

Le chenal de l’Île-aux-Coudres où la profondeur peut atteindre près de 60 mètres. Il y a là présence de forts courants. / Source : Robert Desjardins

Au centre et au sud, rappelons qu’il y a des hauts-fonds ainsi qu’un chapelet d’îles venant

perturber cette apparence d’un long fleuve tranquille. Les naufrages se sont surtout

produits le long de la rive nord. En effet, l’image illustrant les lieux de naufrages montre

une concentration sur les battures de Petite-Rivière-St-François et de Maillard. On y

dénombre 4 naufrages de caboteurs en bois. Outre les collisions, le mauvais temps

(tempêtes et brouillard) constitue l’essentiel de ces pertes.

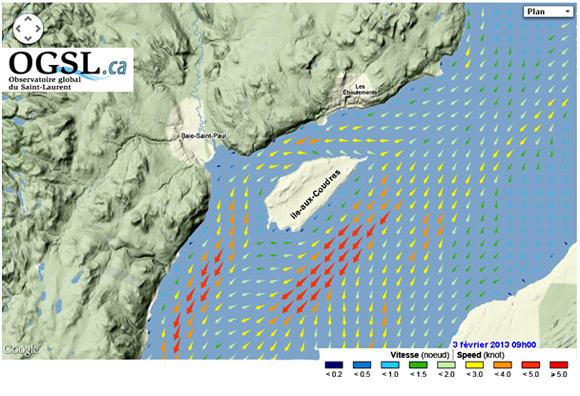

Il en va de même pour celles qui se situent aux environs de St-Irénée, à partir de Cap-à-l’Aigle et tout le long de la côte jusqu’à Baie-Ste-Catherine. Dans ces secteurs, il s’est produit un total de 15 naufrages de caboteurs soit environ le quart de tous les naufrages cartographiés. Cette partie de la côte est souvent marquée par la présence de récifs et de forts courants, ce qui s’ajoute aux dangers de la navigation mentionnés ci-haut. Les deux images ci-contre en font foi.

Illustrations montrant la force des courants descendants et ascendants pour une section de la région de Charlevoix. Les courants peuvent facilement atteindre les 5 nœuds dans le chenal de l’île et aux environs de Petite-Rivière St-François. / Source : Observatoire Global du St-Laurent

Un des accidents les plus spectaculaires qui n’a engendré heureusement aucune perte de

vie fut celui du ST-TIMOTHEE le 8 juillet 1959. Lors d’une collision avec le vraquier

italien ANGELA FASSIO. Ce caboteur en bois de plus de 80 pieds de long fut

littéralement coupé en deux. Sa charge de billes l’aura aidé à demeurer à flot. La figure ci-

dessous montre le ANGELA FASSIO, un navire de plus de 7000 tonneaux et mesurant

150m de long. Les navires de ce gabarit étaient courants à cette époque.

Source : René Beauchamp

L’image qui suit donne une idée de la force de l’impact.

La partie avant du ST-TIMOTHEE, à gauche, remorquée au quai de St-Bernard, Île-aux-Coudres. À droite, le VJ et la proue du COOPÉRATIVE TRANSPORT. / Source : Archives, Université Laval, Collection Pierre Perrault P319

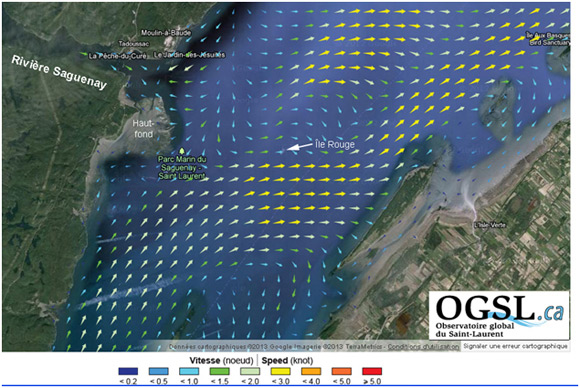

Le St-Laurent à la hauteur du Saguenay est un secteur reconnu pour ses dangers pour la navigation. Le haut-fond à Baie-Ste-Catherine, ainsi que celui situé à la hauteur de la « Toupie » (Haut-fond Prince) et, plus loin, celui de l’Île-Rouge nécessitent une attention de tous les instants pour les navigateurs et ce, même avec les technologies disponibles aujourd’hui. Il y a aussi les caprices des courants. Pour s’en convaincre, rappelons-nous de l’échouement du NORWEGIAN SKY au large de l’Île-Rouge en septembre 1999.

Pour les petits caboteurs en bois de l’époque, il y eut plusieurs incidents dans la région de l’embouchure du Saguenay mais seulement 3 naufrages. Leur fond plat ainsi que leur faible tirant d’eau auront contribué à garder le nombre de naufrages relativement bas. Certains ont cependant entraîné des pertes de vie.

Citons le cas du GÉRARD RAYMOND qui disparut corps et biens au sortir de la rivière Saguenay le 8 octobre 1967. Quant aux courants, nous rapportons ici les propos de Tremblay (2009) : « Nous approchons de l'entrée de la rivière Saguenay où il faut toujours se méfier des barres de courant. Ces barres sont causées par deux courants de surface qui ne vont pas dans la même direction. La ligne de démarcation qui les sépare est bien visible de jour. L'inertie du haut chargement de «pitoune» en pontée affecte subitement la stabilité transversale. Plusieurs goélettes ont déversé une grande partie de leur chargement à cet endroit, surtout de nuit, alors qu'ils n'ont pas vu arriver la barre de courant. Cela se fait en quelques secondes. La goélette gîte d'un côté, les «arrimes» de ce côté cèdent et la «pitoune» tombe à la mer, la goélette n'étant plus chargée que du côté opposé, revient très rapidement de ce côté et déverse le reste de la pontée.» L’image ci-dessous est éloquente...

Dynamique des courants devant l’embouchure du Saguenay/ Source : Observatoire Global du St-Laurent

Troisième section du fleuve montrant la localisation des principaux naufrages (N) entre Trois-Pistoles et l’Île d’Anticosti. / Modifié de : Google Earth

Aux environs de Rimouski, été 1985. / Source : Robert Desjardins

Pour la troisième section, nous notons cette fois un plus grand nombre de naufrage sur la

côte sud. Ceci peut s’expliquer d’abord parce que la géographie régionale aura permis un

plus grand nombre de villages et de quais. La circulation y était alors plus dense. De plus,

dans cette partie de l’estuaire, c’est la mer. Tout peut se produire au point de vue

climatique i.e. changement brusque de température, rendant rapidement une eau calme

en « grosse mer », ce qui ne favorisait pas les petits caboteurs, même lorsqu’ils étaient à

quai.

L’exemple du caboteur GASPÉSIENNE est probant. Le 30 avril 1951, un jour de tourmente, un homme sur le quai largua une amarre avant trop tôt et le navire, à la merci des fortes vagues, se mit à tanguer d’un côté à l’autre puis se brisa graduellement sur les rochers et sur le quai. Ce fut une perte totale pour les frères Bernier de Les Méchins. Ces mêmes frères seront plus tard engloutis par les flots avec sept autres personnes lors du naufrage de leur caboteur en fer, le B. F., moins d’un an plus tard au large de Métis-sur-Mer (communément appelé Metis Beach). Cette famille n’a pas été épargnée puisqu’en 1944, le malheur avait déjà frappé avec la perte du SPEEDY au large de Matane.

Saisissantes images du caboteur GASPÉSIENNE alors qu’il est balloté par une mer en furie. On remarque à l’avant les crans rocheux sur lesquels la proue du caboteur s’est brisée ainsi que le quai, à droite. Un des bossoirs à l’arrière est arraché.

Le SPEEDY sombre au large de Matane en 1944 / Source des images : Collection Rachel Bernier Soucy, Groupe Verreault/Melissa Richard

Nous avons mentionné dans la section 1 la proportion des caboteurs qui ont disparus par

naufrage. Son importance est notable. Dans le graphique qui suit, nous montrons la

répartition géographique de ces naufrages. Fait à remarquer, le nombre de caboteurs en

bois à moteur qui ont coulé ou qui se sont échoués entraînant une « perte totale » (aux

yeux des assureurs) est élevé autour de l’Île d’Orléans. Dans ce secteur, il y avait

beaucoup de circulation, surtout dans le chenal du sud. Cependant, celui du nord a aussi

été assez fréquenté mais seulement par des caboteurs ou de petits navires (plaisance,

petites barges, traversiers locaux). Nous avons aussi mentionné plus haut que le secteur

des rapides Richelieu près de St-Jean-Deschaillons était particulièrement hasardeux.

Cependant, les côtes de Charlevoix de Petite-Rivière-St-François jusqu’à l’embouchure

de la rivière Saguenay constituent la région où il s’en est produit le plus. En effet, ils

comptent pour 34% de tous les naufrages sur le fleuve soit environ un sur trois. Les

humeurs changeantes du fleuve dans ce secteur occasionnaient de sérieux problèmes aux

capitaines de ces navires, si bien construits soient-ils. La puissance de la « mer », jumelée

à de mauvaises conditions climatiques auront apporté leur lot de détresse et de malheur.

Pour les capitaines de caboteurs en bois à moteur, avant l’arrivée des écho-sondes et des radar au milieu des années 1950, il fallait se fier d’abord à leurs connaissances et leur instinct. Ils pouvaient aussi compter sur les cartes, le compas (boussole), les sirènes des phares et des bateaux-phares (lightships), les cloches des bouées, les amers, le plomb de sonde avec un fil gradué. De plus, il fallait rester le plus près possible de la côte, ralentir le rythme lors de gros temps et se tenir loin du chenal maritime où passaient les gros navires.

Au sujet du plomb de sonde, le capitaine Éloi Perron rappelle qu’il fallait répéter constamment le geste de sonder tant qu’il y avait de la brume. En automne et au printemps, celui qui devait inlassablement effectuer cette opération était bon pour de sérieuses blessures aux mains : des coupures, éraflures et enflures, le tout accompagné par des brûlures dues à l’eau salée.

Tremblay (2009) corrobore ces dires dans son récit de voyage : « Dans les endroits restreints, à faible profondeur d'eau et où il fallait arrêter souvent pour sonder ou écouter. Le principe était assez simple, il fallait s'éloigner autant que possible des lignes de navigation des grands navires, se diriger vers les aides à la navigation que l'on pouvait entendre; phares, bouées, criard de quai et sonder de temps à autre pour confirmer que la profondeur était bien celle du point où nous croyions être. Le capitaine avait un sixième sens qu'il avait acquis par ses connaissances du fleuve et de ses courants. Nous, les lookout, nous avions le sens de l'ouïe pour écouter et de la parole pour transmettre en criant ce que nous croyions avoir entendu et dans quelle direction! Il avait bien une carte de déviation, mais on sait tous qu'un chargement peut déranger un peu un compas magnétique. À 03h15, nous tentons un coup de sonde. Normalement pour cela, nous réduisions la vitesse à environ quatre nœuds. À cette vitesse, il était possible de sonder jusqu'à près de sept brasses assez facilement. On swingnait le plomb vers l'avant et on laissait filer la ligne de sonde. Lorsque le sondeur passait à la verticale du plomb, il arrêtait le filage, il retirait la ligne et commençait à mesurer avec ses bras la partie mouillée de la ligne. Cependant, par mesure de précaution, le capitaine a fait arrêter l'engin et on a tout le temps voulu pour bien identifier le bateau et faire le point. On note un courant montant d'environ un nœud le long de la coque de la lightship… entendons clairement le phare de l'île Verte qui est bien par notre travers. À part les sondages, la seule chose à surveiller est le criard des autres goélettes montantes le long de la côte sud du fleuve, car elles aussi se rapprochent de la côte pour éviter les navires au long-cours. »

Ces témoignages montrent que naviguer devenait un art où une « technologie » souvent modeste venait en aide à des marins expérimentés ayant développé des habiletés naturelles peu communes. Cependant, personne n’était à l’abri des hasards et d’une mauvaise lecture de la situation.

Avant la fin de la deuxième guerre mondiale, il n'y avait que peu d’inspection de faite sur les habiletés des capitaines à faire naviguer leurs caboteurs. Historiquement, la plupart des vieux capitaines s'étaient vu décerner des certificats de service tout en ne sachant pas écrire. Cependant, ils possédaient souvent une grande connaissance et une grande expérience de la mer. On les interrogeait « pour la forme » et le tour était joué. Le certificat n'était valide en général que pour leur propre bateau. Cependant, le ministère des Transports du Canada commença à faire l'inspection physique des caboteurs en bois, les autorités exigèrent bientôt que les capitaines soient titulaires d'un brevet en bonne et due forme.

Cette Deuxième Grande guerre mondiale avait aussi fait changer complètement l’allure, la densité et le type de transport sur le fleuve. Face à ces changements, le gouvernement fédéral prit donc la décision de réglementer le transport maritime d’une façon plus sévère afin de pouvoir garantir la sécurité et l’ordre dans la circulation maritime. Ainsi, ces brevets de capitaine furent donc émis par le ministère non sans avoir réussi des examens sévères. Il fallait donc savoir écrire et compter maintenant. La transmission du savoir de père en fils ne suffisait plus. Plusieurs vieux capitaines durent passer des examens basés sur la pratique. La majorité d’entre eux réussissaient mais il arrivait que quelques-uns paniquent, ce qui « paralysait leur esprit ». Ils devaient recommencer plus tard. Il y en a qui durent changer de métier ou prendre leur retraite.

À ce moment, dans le milieu des années 1940, la production du papier était en pleine

expansion. Le cabotage était fort actif et « on ne manquait pas d’ouvrage ». Cependant,

pour le cabotage artisanal, c’était parfois trop lourd à porter. Pour certains, ils trouvaient

que l’investissement nécessaire pour répondre aux besoins grandissants étaient trop élevé

et trop risqué. Plusieurs n’auront donc pas su s’adapter à cette nouvelle « manne ».

Très tôt, plusieurs compagnies ayant besoin de bois mirent la main sur des surplus de guerre (péniches de débarquement) pour des sommes ridicules et les adaptèrent à leurs besoins. Suivirent les chalands tirés par des remorqueurs… le vent avait alors tourné pour le cabotage artisanal. Seuls ceux qui savaient s’organiser, se regrouper et prendre des risques ont pu continuer à pratiquer leur métier. Cependant, même avec toute la bonne volonté du monde, le cabotage s’est buté à un moment donné à un nouveau compétiteur : le camion. En effet, à partir du moment où le réseau routier aura été suffisamment développé, l’utilisation de cette forme de transport devenait plus rentable pour aller chercher le bois bûché à l’intérieur des terres, de le charger et de l’amener directement au moulin à papier.

Pour les caboteurs, il y avait beaucoup plus d’étapes : charger, apporter par camion le bois du chantier au quai, transborder le chargement dans le caboteur, transporter le bois à la papeterie et décharger le bateau. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs propriétaires et capitaines ont tenté d’absorber cette perte en diversifiant la marchandise à transporter. C’est pour cela qu’à partir des années 1950 environ, on pouvait apercevoir des caboteurs chargés de machinerie, d’acier, de tuyaux, de poches de ciment et même de dynamite souvent destinés à la Côte Nord.

Dans un autre ordre d’idées, mise à part la rivière Saguenay, seule la rivière Richelieu était une voie d’eau praticable pour se rendre à l’intérieur des terres. On voyait à l’occasion quelques caboteurs venir chercher des explosifs à la CIL de McMasterville, en Montérégie et la transporter notamment vers divers ports de la Côte Nord. Ce produit était très en demande au moment de la grande expansion de cette région. Des caboteurs en bois tels le MONT ROYAL, le ST-FRANÇOIS et le ST-ANDRE, pour n’en nommer que quelques uns, remontaient cette rivière pour aller chercher la précieuse marchandise. La cale étant pleine à ras-bord, ils reprenaient la route vers le fleuve. Il arrivait parfois que la lourdeur du bateau, combinée à la faible profondeur de l’eau, occasionnaient des « dérapages » de la coque sur le fond glaiseux de ce cours d’eau. Puis, ils passaient par l’écluse de St-Ours avant de se diriger vers Sorel. Les capitaines n’étaient pas très à l’aise avec ce genre de cargaison qu’ils considéraient comme étant dangereuse. Cependant, ils en prenaient le risque car c’était très payant.

Le MONT ROYAL au quai de la CIL à McMasterville / Source : René Beauchamp

Le ST-ANDRE, la cale pleine de boîtes de dynamite au quai de la CIL. / Source : Société d’histoire de Beloeil Mont St-Hilaire

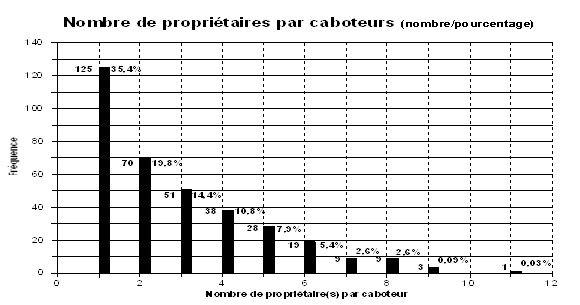

Le tableau qui suit montre la répartition des propriétaires de caboteurs de bois. Sur 353 caboteurs inventoriés dans cette analyse, la majorité n’avait qu’un seul propriétaire soit 125 ou un peu plus de 35%. Cela signifie que ces bateaux n’ont jamais changé de main durant toute leur vie utile. Dans presque 20% des cas, le nombre de propriétaires par caboteurs était de 2. Par la suite, le pourcentage diminue régulièrement. Ces « voitures d’eau » n’ont changé de propriétaires que 3 fois en moyenne. Ce tableau montre quand même que, dans près de 30% des cas, les caboteurs ont eu 4 propriétaires ou plus. Notons enfin qu’un de ces caboteurs a changé de propriétaire 11 fois! Il va sans dire que le marché était tout de même très actif.

Cet inventaire est dérivé d’un tableau que nous trouvons à la fin de l’étude. Il a été réalisé par l’auteur de ce site.

Selon nos sources, il est arrivé à plusieurs reprises que l’ambition d’un individu l’emportait sur la raison, si bien qu’après quelques temps, les caisses et les banques qui prêtaient l’argent nécessaire à la construction ou à l’achat de ces bateaux en reprenaient possession, faute de paiement. Dans d’autres cas, les compagnies qui fabriquaient les moteurs faisaient saisir le bateau. Il faut savoir qu’au début de la motorisation des caboteurs, le moteur à lui seul pouvait entraîner des coûts plus élevés que toute la construction du bateau lui-même.

Prenons connaissance de ce que Gérard Harvey écrivait à ce propos en 1989 : « C’était au début des années 30, au début de la crise économique. L’avenir n’était pas prometteur pour la petite entreprise maritime et surtout pour les audacieux qui avaient motorisé leurs vieilles goélettes à voile. Tous ces beaux moteurs neufs, acquis de la Canadian Fairbank’s Morse ou de Machinerie Oméga pour $100.00 le cheval-vapeur devaient, à défaut de paiement, retourner au vendeur avec les navires auxquels ils étaient boulonnés. Ce fut la ruine pour plusieurs propriétaires du St-Laurent. »

Heureusement qu’il n’en était pas toujours ainsi. Durant les bonnes années, l’entreprise pouvait rapporter de bonnes sommes. Prenons l’exemple du MONT ROYAL. Selon le journal de bord du Curé Girard de St-Irénée, ce caboteur aurait rapporté aux Desgagnés de St-Joseph-de-la-Rive des revenus d’environ $40 000.00 en 1953. Durant cette année, certains voyages généraient plus de $3 000.00 en une semaine. C’était, rappelons-le, l’époque de l’ouverture de la Côte Nord et des grands chantiers comme celui du complexe Bersimis et de ses lignes hydroélectriques.

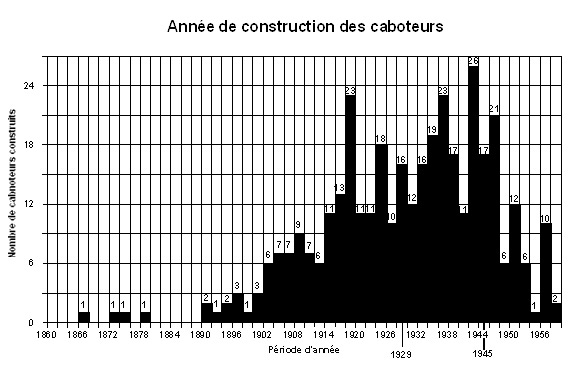

Nous avons aussi analysé les périodes de construction des caboteurs de bois. Nous avons inclus dans le graphique ci-haut les goélettes (caboteurs à voile) car plusieurs d’entre elles ont été transformées en caboteurs motorisés à partir du milieu des années 1920.

L’inventaire qui suit et qui porte sur l’année de construction des caboteurs est dérivé du tableau que nous trouvons à la fin de l’étude. Il a été réalisé par l’auteur de ce site.

La fin des deux guerres mondiales généra une prospérité telle que la construction de caboteurs en bois a atteint des sommets (23 et 26 unités respectivement). Notons aussi que durant la période suivant immédiatement la Deuxième Grande guerre et ce, jusqu’au début des années 1950, il se construisit 56 caboteurs en bois. Au milieu des années 1950, l’ère de ces caboteurs tirait à sa fin avec un dernier effort entre 1956 et 1959. À ce moment, 12 nouvelles constructions furent entreprises et terminées à grands risques car la compétition venait de partout.

Tremblay(2009) explique la situation ainsi : « Les moulins à papier se munissaient de grands navires pouvant transporter la pitoune en vrac, des routes se construisaient sur la Côte-Nord particulièrement et les camions prenaient la place graduellement. Les chariots-élévateurs arrivaient sur le marché, les matériaux étaient empilés sur des palettes et le bois de sciage était attaché en bundle. Rien de cela n'avantageait les goélettes. Elles furent remplacées, petit à petit par d'autres moyens de transport. Si bien qu'en 1965, il n'en restait plus que quelques-unes, environ une dizaine sur les cent vingt qu'il y avait en 1955. »

Durant cette période de transition, plusieurs propriétaires firent faillite et d’autres vendirent tous simplement leur bateau pour en acheter d’autres en fer ou pour changer de métier. D’autres ont « tenu le coup » dans l’élan donné par le développement de la côte nord avant qu’elle ne soit accessible par voie de terre ou par des gros navires après qu’on ait des infrastructures adéquates pour les recevoir.

Notons au départ que l’équipage d’un caboteur artisanal était souvent composé de parents et d’amis qui sont familiers à la mer. Les membres de la famille n’étaient habituellement pas payés pour faire leur travail. Les revenus que rapportait le bateau servaient pour toutes et pour tous les membres. Avec les années, les capitaines durent engager et payer des gens car les jeunes, en moins grand nombre dans la famille, souhaitaient s’éduquer et/ou se trouver des emplois payants.

Lorsqu’arrivait le printemps, on s’affairait à préparer le bateau pour la saison. Avant de prendre ou de reprendre la mer, plusieurs étapes devenaient nécessaires afin de s’assurer que tout était prêt pour une bonne saison.

Au moment de la fonte des glaces, les hommes s’occupaient donc à remettre le bateau en bon état de marche : remplacement des morceaux de bois pourris : bordées, lisses, tableau, pont. On répare et ajuste le moteur, les pales de l’hélice, le gouvernail si nécessaire, inspecte le mât de charge et les cordages pendant que d’autres (souvent des femmes) s’affairent parfois à nettoyer et à repeindre les « chambres », la cuisine et la timonerie de fond en comble. Des hommes refont une beauté extérieure au bateau avec un nouveau revêtement de peinture. Suite à ces travaux, tout était maintenant fin prêt pour prendre la mer.

On appelle les hommes, les femmes (famille, amis, voisines, voisins) qui vont s’occuper du bon fonctionnement du bateau. On remet les caboteurs à l’eau à l’aide de la rampe de halage (un slip) comme l’illustre la photographie ci-dessous. Cette manœuvre était souvent observée par plusieurs spectateurs, souvent des membres de la famille du propriétaire.

Mise à l’eau à St-Joseph-de-la-Rive. Nous apercevons le JEAN YVAN à l'avant et le RODEN D. / Source : Archives, Université Laval, Collection Pierre Perrault P319

Lorsque lancé, les marins quittaient famille, épouse et enfants, frères et sœurs afin de vivre dans un environnement de travail tout à fait original où la promiscuité devait être vécue durant des semaines parfois. Six ou sept personnes sur un caboteur souvent de moins de 100 pieds de long faisait en sorte qu’on se pilait parfois sur les pieds…il fallait vivre avec. Cependant, chacun avait sa tâche et le travail était ardu, nécessitant souvent une attention de tous les instants.

À l’occasion, lors d’une « escale » dans des ports importants, plusieurs en profitaient

pour aller goûter aux « plaisirs de la vie » que la ville leur offrait. On aimait bien « lever

le coude », aller s’approvisionner à la « Commission des liqueurs » ou se trouver

des « canisses de 94 » i.e. l’alcool frelaté de St-Pierre et Miquelon. Parfois, les esprits

s’échauffaient dans les tavernes et les « grill ». Les marins revenaient au bateau non

seulement « éméchés », mais aussi avec quelques rougeurs au visage et des douleurs au

corps, tout çà, à cause d’une vive discussion qui a mal tournée. À Montréal, la vie

nocturne attirait fortement les jeunes. « Ils pouvaient y voir et y vivre des choses qui

n'existaient pas dans nos villes et villages éloignés. Les clubs de nuit, les bars, les

vendeurs de photos pornographiques, enfin, tout était nouveau pour nous et c'était très

attirant. D’autres, en mal ou en manque d’amour se retrouvaient par exemple

chez « Madame Blandine » à Québec, sur la rue St-Paul (Tiré de Desgagnés, 2012). Ils y

laissaient une bonne partie de leur « paye du mois ».

Pour un bon repas, les capitaines et quelques fortunés allaient manger « Chez Gérard », lieu très connu de toutes et de tous à Québec. Notons toutefois que les marins devaient parfois demeurer à bord, faute de temps et parfois d’argent pour explorer les lieux où ils faisaient escale. On jouait alors aux cartes.

Ailleurs, les jeunes marins s’organisaient entre eux pour sortir. Par exemple, la danse a

été interdite pour un certain temps à Rimouski par l’évêque du diocèse de l’époque, Mgr

Georges Courchesne. En conséquence, ces marins s’engouffraient dans une automobile

avec leurs « blondes », puis allaient danser au « Jolly Roger » Motel à Metis Beach. Cette

salle de danse étant en dehors du diocèse de Rimouski, elle n'était pas touchée par

l'interdit. Le « Jolly Rogers » devait son existence, semble-t-il, à cet état de fait. Il

disparut peu après, lorsque l’interdit sur les salles de danse à Rimouski fut levé.

Beaucoup de « party » étaient aussi organisés dans des maisons privées.

Dans un autre ordre d’idées, les esprits pouvaient aussi s’échauffer sur les quais lorsque les priorités logiques d’accostages n’étaient pas respectées. À un moment donné, les barges et caboteurs en acier de compagnies comme la « Consol » avaient la priorité sur certains quais. Cela ne faisait évidemment pas l’affaire des capitaines de caboteurs artisanaux. On s’échangeait des « gros mots » : « Mon taber…, tu vas nous ouvrir les portes, sinon tu vas mourir icitte. Un membre d'équipage de barge qui était là à attendre son bateau s'en mêle et la bagarre prend. » (Tiré de : Tremblay, 2009).

Le travail de l’équipage se devait d’être bien fait. Par exemple, lors de la cargaison, les marins s’affairaient à corder la marchandise afin qu’elle n’entrave pas le frêle équilibre du bateau. Après livraison, il fallait nettoyer le pont et la cale. On jetait le tout à la mer. Enfin, chacun devait « faire son quart ». Souvent, ils affrontaient des mers fortes et du mauvais temps, chargés à pleine capacité au point où le capitaine avait peine à voir son chemin et à suivre son cap. Ces caboteurs, la plupart du temps à fond plat étaient, rappelons-le, difficiles à manœuvrer, surtout lors de mauvais temps. Il fallait être aux aguets et savoir lire cette mer. L’expérience du capitaine était alors un facteur incontournable pour arriver à bon port.

Sur l’eau, par temps de brume, le capitaine faisait ralentir la cadence et déployait ses hommes sur le navire afin de s’assurer que leur bateau manifeste sa présence aux autres par la cloche à bord et l’agitation de sources lumineuses. Près des côtes, plusieurs avaient développé des manières de faire afin de se donner une idée de leur position par rapport à cette dernière. Citons Jeanne-Paule Desgagnés (2012) à ce propos : «…Edmond garde une oreille attentive au beuglement des vaches à terre. D’après leur son, il peut en mesurer leur distance. Il sort son porte-voix et lance quelques mots dedans. L’intensité du retour de l’écho lui indique l’espace entre le bateau et le rocher. Seules l’expérience et l’observation lui permettent de tirer des conclusions. »

Beau temps, mauvais temps, les caboteurs sillonnaient le fleuve et chacun oeuvrait à sa tâche. Ils s’arrêtaient rarement pour se mettre à l’abri et les conditions de travail étaient souvent difficiles. Pensons au chef-mécanicien qui devait passer la majorité de son temps dans un espace très restreint et dans un air souvent irrespirable. Pensons aussi aux marins qui devaient s’assurer que la cargaison était bien protégée lors de mauvais temps.

Après un dur labeur, ils ne pouvaient que se laver un peu à partir d’un lavabo d’où coulait l’eau par gravité, le réservoir étant situé au-dessus de la pièce où ils se nettoyaient. Inutile de mentionner qu’après plusieurs jours en mer, les marins avaient hâte de faire escale. « On lavait ce qu'on pouvait quand on le pouvait. » Citons l’exemple suivant : « Les poches provenant de la compagnie Canada Ciment étaient encore chaudes alors que la température à Montréal était près de 90°F. Il faisait chaud dans la cale et la poussière de ciment nous collait partout. Dès que l'heure du souper arrivait, à 18h00 on sautait dans le canal Lachine pour se rincer un peu. Ce n'était pas très hygiénique, mais on s'en foutait. Nous n'avions aucun autre moyen pour se laver. Ce serait tout simplement impensable d'agir ainsi aujourd'hui. Nous devions avoir des anticorps d'une puissance extraordinaire, car avec l'eau que nous buvions et celle dans laquelle nous nous lavions, je ne me rappelle pas avoir connu un seul membre d'équipage qui avait des allergies, ça n'existait tout simplement pas. » (Tremblay, 2009). Aussi, les toilettes fonctionnaient par gravité et se situaient non loin du niveau de la mer. Par gros temps, de petits incidents fâcheux pouvaient se produire et engendrer des moments inconfortables et gênants...

Parlons maintenant de ces femmes de marins… Certaines étaient séparées de leurs hommes durant des semaines. Elles devaient s’occuper des enfants, du quotidien et s’assurer que toute la maisonnée soit à sa place et en ordre quand il revenait. Elles portaient des enfants, beaucoup d’enfants issus de rapports trop brefs et trop peu courants sauf durant la « saison morte ». Quelques autres répondaient à « l’appel du large » et s’embarquaient comme cuisinières, comme ménagères. Elles devaient s’assurer que tout le monde mange bien et à sa faim. Elles travaillaient tout le temps.

Par exemple, elles devaient préparer à manger pour chaque marin avant ou après leur quart même s’il n’y avait pas de poêles électriques ni de réfrigérateurs. Il n’y avait que poêle à bois servant à la fois à cuisiner et aussi à réchauffer les pièces. Il y avait parfois des glacières, très utiles si on réussissait à trouver de la glace. On peut s’imaginer les efforts et le temps que cela pouvait prendre et ce, à chaque jour du voyage. À l’occasion, les femmes de capitaines accompagnaient ces derniers durant un voyage. Certaines prenaient même « la roue » et pilotaient le navire.

Citons le récit de voyage sur l’ÉTOILE DE LA MER du curé Charles Girard en août 1953 dans lequel il mentionne que madame Uldéric Bouchard (assistante cuisinière), « pilotée » par Wilfrid Girard le mécanicien, a pris la barre du bateau aux environs du Pont de Québec. Elle a même conduit le bateau sous ce pont, lieu pas nécessairement facile à naviguer à cause notamment des courants. Comme le mentionne le curé Girard : « Elle semble s’initier tranquillement : A por, Star-board et Steady. » Cela paraît exceptionnel, les femmes étant la plupart du temps confinées « à leurs chaudrons ».

Le système de manœuvre était très simple en ce qu'il était composé d'une sonnette à main. L'ingénieur dans la salle des machines répondait à la cloche et donnait au capitaine ce qu'il demandait :

Trois coups - Avant lente - « slow »

Deux coups - Arrière toute - « aback »

Un coup - Arrêt - « stop »

Quatre coups lorsque le moteur était à lent - Pleine puissance - « full »

Trois coups lorsque le moteur était à pleine puissance - Lent- « slow »

Il ne faut pas sous-estimer le travail de ces femmes, tant sur terre que sur mer. Leur apport aura été non seulement bénéfique pour le quotidien de la vie, mais elles auront aussi grandement contribué au soutien des marins car les voyages étaient très longs et on avait parfois le moral à plat et on s’ennuyait de la bien-aimée. Alors, l’oreille attentive de ces femmes était tout à fait appréciée, que ce soit sur le caboteur même ou par radio-téléphone.

Dans la description de son voyage sur le MONT STE-MARIE du 12 au 27 octobre 1954, le curé Charles Girard de St-Irénée y présente les membres d’équipage de provenance diverse:

Le capitaine et propriétaire Joseph Zélada Desgagnés de St-Joseph-de-la-Rive

Le second Jean-Paul Duchesne de St-Irénée

Le chef-mécanicien Adrien Harvey de St-Joseph-de-la-Rive

Son assistant Yvan Desgagnés, fils du capitaine

Le cuisinier Marcel Tremblay (le cuisinier était souvent la recrue de l’équipage)

Les matelots Jean Desgagnés, les Éboulements, Marcel Langelier, Kamouraska

Source : collection René Beauchamp

Il présente un autre exemple alors qu’il voyageait sur l’ÉTOILE DE LA MER du 9 au 15 août 1953 :

Le capitaine Henri Lavoie propriétaire conjoint avec Simon Tremblay

Le second Paul Girard

Le mécanicien Wilfrid Girard

Les matelots André Bouchard et Claude Girard

La chef cuisinière Mme Henri Lavoie

Son assistante Uldéric Bouchard

Jean, le fils du capitaine ainsi que le chien Dakay.

Source : collection René Beauchamp

Ci-dessus, la photographie illustre des membres du caboteur RIVIÈRE PORTNEUF de la Haute-Côte-Nord autour de la fin des années 1940. / Source : Généalogie Haute-Côte-Nord/Nataly.

Enfin, un exemple fort représentatif de ce qu’est un équipage typiquement familial : de 1939 à 1956, le RAYMOND L a pris l’allure d’une entreprise familiale. En effet, le Capitaine Louis Guimont était secondé tout ce temps par ses cinq fils : Philippe, Gérard, Claude, Jacques et Guy.

La famille Desgagnés

La famille Bernier

La famille Verreault

La famille Harvey Baie St-Paul, Langlois, Fillion

La famille Harvey de Saint-Louis de l’Île-aux-Coudres

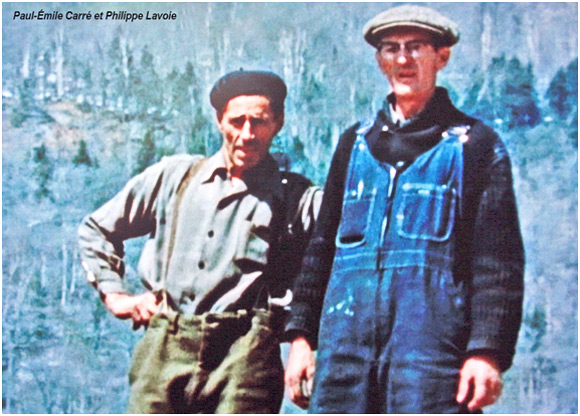

Les Hovington, Levesque, Bouillon, Fernand Gagnon et Philippe Lavoie, Côté, Dugas, Boudreault, Desbiens, Duchêne, Carré, Dallaire, Paul-Émile Carré et Philippe Lavoie, Bouchard, Heppell, Dufour, Audet, Piuze, Mansour, Croussett, Perron, Guimont, Tremblay, Belley, Coulombe, Jourdain, Bouchard, Lebel et des personnages très colorés tels Laurent Tremblay, Joachim Harvey et bien d’autres.

Il devient impossible dans le contexte de cette étude de s’attarder à chaque famille ou personne qui auront contribué à la mise en place et à l’évolution du cabotage sur le Saint-Laurent. Au risque de froisser certains acteurs, nous nous sommes contentés ici d’en présenter quelques unes notamment celles pour qui nous avons obtenu de l’information.

La photographie qui suit montre la famille Bernier qui s’est établie à Les Méchins, Bas-Saint-Laurent en 1925. De gauche à droite en partant du haut, nous pouvons voir Réal et Rachel (jumeaux), Monique et Georges-Éncoh. À la rangée du bas, Jules, Charles (le père), Christine-Yves (adoptée), Maria (la mère) et Charles-Noël. La jeune fille se nomme Madeleine. Le capitaine Charles Bernier et ses fils (Charles-Noël, Georges-Enoch, Réal et Jules) ont possédé et fait naviguer plusieurs caboteurs en bois à voile et à moteur. Nommons le MARIE-REINE, le CLARA J, l’EMJA, le SPEEDY, le GASPESIENNE.

Le capitaine Bernier, un passionné de la mer, a navigué durant 60 ans. Tel que mentionné précédemment, cette famille a été marquée durant leurs 28 ans consacrée à la navigation par plusieurs drames en lien avec leur métier. Leur courage et leur persévérance sont dignes de mention et ils méritent d’être cités comme étant une famille qui aura fait « figure de proue » dans le cadre du cabotage dans le Bas-Saint-Laurent.

La famille Bernier / Source : Collection Rachel Bernier Soucy, Mont-Joli

Des familles de navigateurs de l’Île-aux-Coudres, celle d’Abel Harvey et de son épouse Méricie est typique ce cette région. Notons la présence de Nérée (3ième debout à partir de la gauche), capitaine du ST-TIMOTHEE qui a été sectionné en deux par un navire de plus de 7000 tonnes. Il s’en est heureusement sorti indemne. Les autres membres de la famille sont, à partir de la gauche Gonzague, Adrien, Rosario, Louis-Henri et Abel (fils). Cette photographie a été prise probablement au début des années 1950.

La famille Harvey de l’Île-aux-Coudres / Source : collection famille Perron

Issu d’une famille de navigateurs (le grand-père Jean-Louis Verreault, au départ cultivateur-pêcheur aux Méchins, commence en 1909 sa vie de marin), audacieux et inventeur, Borommée Verreault aura su dominer ses concurrents par ses innovations telles qu’une drague autopropulsée, un caboteur auto-déchargeur, un navire usine pour la pêche à la morue. Au début des années 1960, il ouvre un chantier maritime à Les Méchins.

Mariage de Borromée Verreault et d’Anita en 1949 / Source : Groupe Verreault/Melissa Richard

Verreault Navigation Inc. dans les années 1960. Au centre, Borromée Verreault, le fondateur / Source : Groupe Verreault/Melissa Richard

Sur la photo ci-dessus, Oscar, Alice et probablement Germaine Miller de la Haute-Côte-Nord sur le caboteur « Le COCHON », non immatriculé. Le quatrième personnage à droite est peut-être Joseph Miller, propriétaire du navire.

Source : Généalogie Haute-Côte-Nord/Nataly

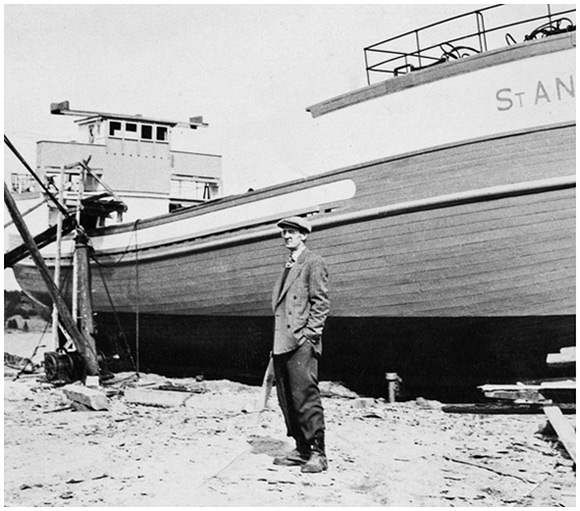

De tous ces êtres qui font partie de cette époque, les maîtres-charpentiers figurent parmi les personnages les plus importants. Rappelons quelques noms : les Audet, Bouchard, Coulombe, Desgagnés, Harvey, Imbeault, Lavoie, Mailloux, Marion, Tremblay, Verreault. Il ne faut pas oublier tous ces capitaines qui, avec parents et amis construisaient leurs bateaux eux-mêmes, en arrière, dans leur cours. Ces hommes savaient trouver le bon bois pour chaque partie du bateau, créer des plans rigoureux et gérer la construction afin que tout soit à la mesure, au bon endroit et que le tout réponde à la précision demandée. Bien sûr, il y eut de très belles réussites dans l’ensemble mais il arrivait à l’occasion qu’on découvrait certains défauts lors des essais et des premiers voyages. On tentait de corriger la situation lorsque possible. Sans éducation ni connaissances techniques, ces acteurs réussissaient quand même des « coups de maître ».

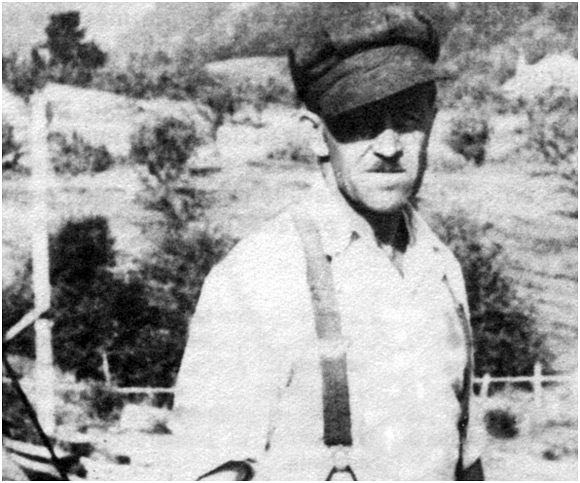

Philippe Lavoie devant son œuvre : le ST ANDRÉ en 1956. Il a été construit pour Fernand Gagnon de La Malbaie. / Source : collection Claude Gagnon

Albert Audet sur le chantier de construction du MONT STE-MARIE en 1951 / Source : collection Michel Desgagnés

Paul Mailloux, de l’Île-aux-Coudres à la fin des années 1950 / Source : collection Famille Perron

Et il y eut des capitaines tels les Bouchard, Belley, Jolicoeur, Tremblay, Lavoie, Carré, Guimont, Dufour, Hovington, Bélanger, Mailloux, Lebel, Coulombe , Desgagnés, Perron, Harvey, Gagnon, Langlois, Verreault, Jourdain, Anctil, Croussett, Pelletier, Leclerc, Bernier, Heppell, Imbeault, Mansour, Coulombe, Dugas et combien d’autres…

Éloi Perron, capitaine Île-aux-Coudres - Source : collection Famille Perron / Joachim Harvey « l’avocat de la mer »… - Source : collection Michel Brault

Laurent Tremblay et son compagnon dans la timonerie de l’AMANDA TRANSPORT en 1966 / Source : collection Serge Beauchemin

Le capitaine Laurent Tremblay est un des acteurs principaux dans le film de Pierre Perrault réalisé en 1966-1967 « Les voitures d’eau ». Il était alors propriétaire de l’AMANDA TRANSPORT, qu’il appelait affectueusement « MANDA ».

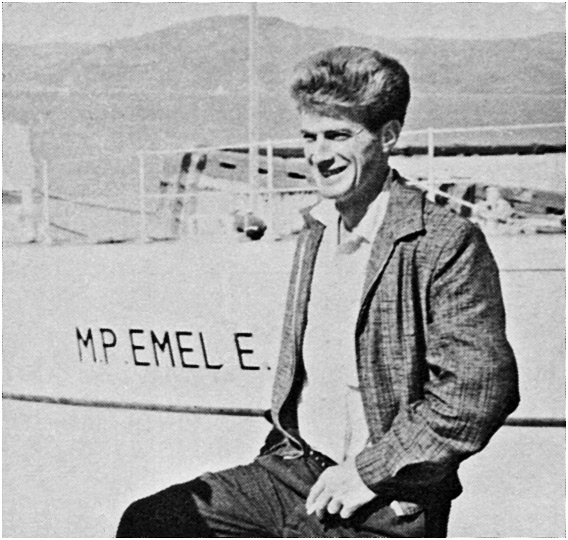

Paul-Émile Carré, à gauche et Philippe Lavoie lors du lancement du dernier caboteur en bois motorisé au Québec : le JEAN RICHARD en 1959. / Source : Office National du Film

Lucien Tremblay, capitaine du RIVIÈRE PORTNEUF. / Source : Généalogie Haute-Côte-Nord/Nataly

Le capitaine Edmond St-Laurent - Source : Madame Rachel Bernier Soucy, Mont-Joli / Le capitaine Jules Jourdain - Source : Raynald Tremblay

Soulignons ici que le capitaine Edmond Saint-Laurent est le fils d’Émile Saint-Laurent de Les Méchins. Il obtint son brevet de capitaine (sans limite) en 1932. Durant sa carrière sur les caboteurs, il aura travaillé successivement sur le MARIE-REINE, l’AMJA, le SPEEDY et le MIRON L. Il sera honoré par le Ministère de la défense nationale pour services rendus à la nation durant la dernière grande guerre. Le capitaine Jules Jourdain est le fils d’Edgard Jourdain de Cap-Chat. Il a commencé sa vie de marin à bord du SEPT-ILES TRADER comme cuisinier. Il occupe divers emplois comme marin et il devient par après propriétaire du COMTÉ MATANE et, plus tard du MARIE STELLA. Il termine sa carrière comme remplaçant sur quelques traversiers. On dit qu’il est un des hommes les plus connus du monde fluvial.

Le petit cousin Daniel observant les manoeuvres sur un caboteur à Rivière-Ouelle, un été de la fin des années 1950. Tout semble indiquer qu’il s’agit du caboteur FRANÇOISE G. / Source : Jeannette Desjardins et Jacques Desjardins, Saint-Pamphile, QC

Ainsi se termine ce tour d’horizon d’une période importante de notre patrimoine. Tous ces artisans auront contribué d’une façon significative à la vie des gens le long du littoral de notre fleuve. Les capitaines et membres d’équipage de ces caboteurs en bois motorisés auront emprunté le St-Laurent sur toute sa longueur et même au-delà. Nous pouvons dire de la Gaspésie aux Grands Lacs inclusivement. Ils ne s’arrêtaient que quelques mois, leurs bateaux de bois étant incapables d’affronter les rigueurs de l’hiver. Cependant, il n’était pas rare d’en voir naviguer sous la neige ou se faufiler entre des radeaux de glaces résiduels du printemps.

Un métier rude, qui demandait aux marins de faire énormément de sacrifices au point de vue familial. La saison était longue et les absences souvent difficiles à supporter, tant pour ceux sur le bateau que celles et ceux sur terre.

Il ne reste aujourd’hui que quelques témoins de cette époque. Rendons leur hommage par cette modeste parenthèse dans notre patrimoine maritime… c’est « un devoir de mémoire ».

Références:

Desgagnés, J.-P. (2012) « Sur la goélette d’Edmond », Éditions Charlevoix, La Malbaie, 163 pages.

Girard, C. (1953) « Voyage sur la goélette L’ETOILE DE LA MER, du 9 au 15 août 1953 », Récit manuscrit, 17 pages.

Girard, C (1954) « Voyage sur le MONT STE-MARIE, du 12 au 27 octobre 1954 », Récit manuscrit, 17 pages.

Goudreau, S. (1990) « Une navigation parsemée d’embûches » Serge Goudreau, Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du Québec, n° 22, p. 35-38.

Harvey, G. (1989) « Destinée : capitaine », Éditions du Méridien, Montréal, 258 pages.

Office National du Film (1960) « Le JEAN RICHARD » Documentaire de René Bonnière et de Pierre Perrault, Crawley Films Ltd, 29 min. 29 sec.

Tremblay, D. (2009) « La vie sur les goélettes dans les années cinquante » Manuscrit, 42 pages.

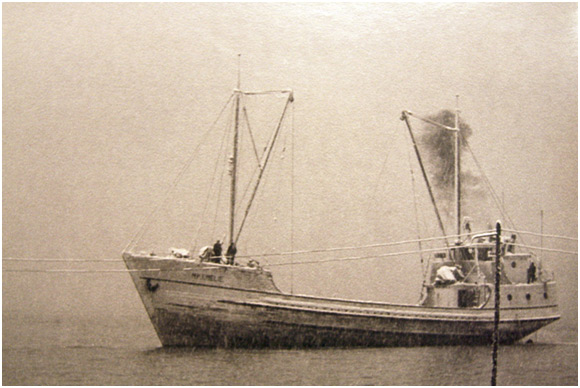

Le MP EMELIE sous la neige s’approchant du quai. Il sera bientôt mis en « hibernation ». / Source : collection Michel Brault

© 2013 Robert Desjardins. Tous droits réservés.